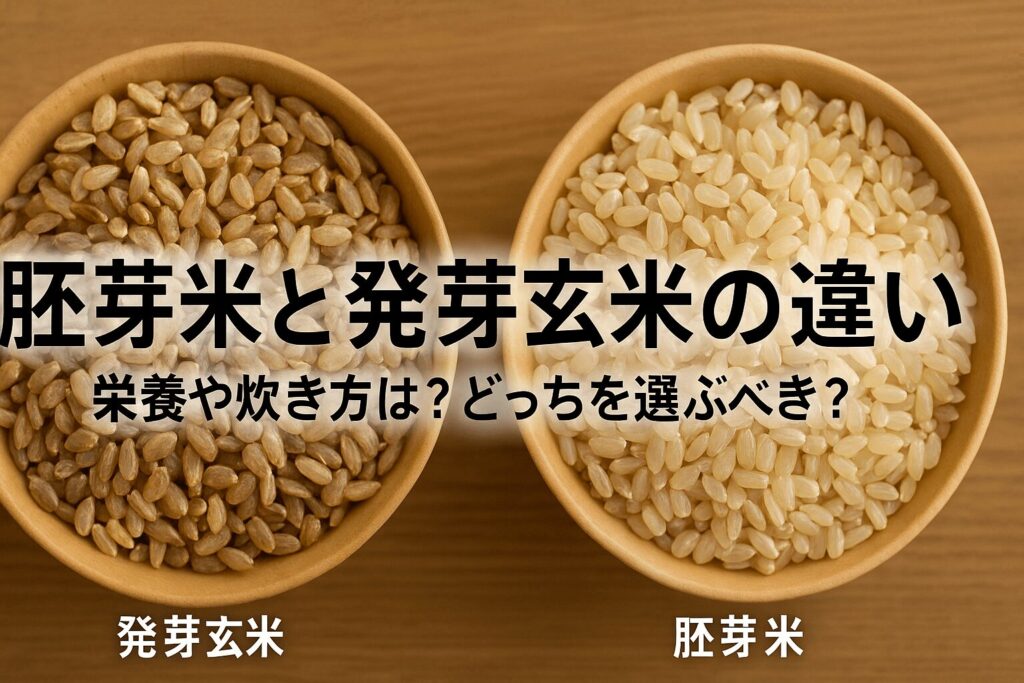

胚芽米と発芽玄米って何が違うの?

「胚芽米と発芽玄米の違いって何?味や栄養、炊き方、どっちを選べばいいの?」と気になっていませんか?

本記事では、「胚芽米と発芽玄米の違い」や「どっちがおすすめなのか」「炊きやすさや味の違い」「発芽玄米のデメリット」など、疑問をもつあなたにわかりやすく解説します。

読み進めることで、どちらのお米があなたやご家族のライフスタイル、健康目的に合っているのかをはっきり判断できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

胚芽米と発芽玄米の違いを基本から解説

まずは「胚芽米と発芽玄米の違い」を、定義や精米の度合い、栄養や風味などの基本的な視点から詳しく整理していきましょう。

- 胚芽米と発芽玄米の定義と精米度の違い

- 胚芽米を発芽させることはできる?

- 胚芽米のメリット・デメリットとは?

- 胚芽米と発芽玄米の栄養価比較

- 味・食感の違い

- 消化・吸収の違い

- 発芽玄米のデメリットと注意点

胚芽米と発芽玄米の定義と精米度の違い

胚芽米は、玄米から外側のぬか層を削り取り、胚芽を約80%以上残したお米のことを指します。

白米は胚芽を完全に削り取ってしまいますが、胚芽米は胚芽部分を残すことで、ビタミンやミネラルなどの栄養を保ちつつ、白米に近い食感を楽しむことができます。

一方、発芽玄米は「発芽」という工程を経てつくられるお米です。玄米を一定時間水に浸し、胚芽の部分から0.5〜1mmほど芽を出させた状態で乾燥・加工したもの。発芽させることで、玄米内部の酵素が活性化し、アミノ酸の一種であるGABA(γ-アミノ酪酸)などの有効成分が増加します。

このように、胚芽米は「精米方法の違い」、発芽玄米は「加工工程の違い」によって生まれたお米であり、目的や特徴も異なります。

胚芽米は「玄米より手軽に栄養を摂りたい人向け」、発芽玄米は「機能性を重視したい人向け」と言えるでしょう。

ちなみに、発芽玄米の発芽工程は食品衛生的にも非常に繊細で、温度や湿度の管理が欠かせません。そのため家庭で行うのは難しく、市販の製品を利用するのが一般的です。

胚芽米を発芽させることはできる?

「胚芽米を発芽させる」という疑問を持つ方も多いですが、実は条件によっては胚芽米も発芽する可能性があります。

胚芽米は玄米から外側のぬか層を削り、胚芽を残したお米ですが、削り方や精米の程度によっては胚芽の生きた部分が残っている場合があります。この状態の胚芽米を適切な水温と時間で浸すと、ごく一部の粒で発芽反応が見られることがあるのです。

一方で、一般的に市販されている胚芽米の多くは、発芽のために必要な外皮や酵素層が除去されており、発芽率はかなり低くなります。

つまり「完全に発芽しないわけではないが、玄米のように確実に芽を出すとは限らない」というのが正確な表現です。

市販されている「発芽胚芽米」は、専用の発芽処理を施したお米です。これは玄米や胚芽米を特殊な温度・湿度条件下で管理し、胚芽の酵素を活性化させた後に乾燥・精米したもの。一般の家庭で再現するのは難しい工程です。

発芽によるGABA(ギャバ)生成や栄養の変化については、農林水産省の資料(米と栄養)にも掲載されています。発芽処理されたお米は栄養価が高く、健康志向の方にも人気が高いですね。

発芽処理や玄米の炊き方について詳しく知りたい方は「すぐ炊ける玄米は本当に楽?手間なし炊き方と選び方ガイド」をご参照ください。

胚芽米のメリット・デメリットとは?

胚芽米のメリット

胚芽米の最大の魅力は、白米のように食べやすく、それでいて玄米に近い栄養を摂れる点です。

精米の過程で胚芽を80%以上残しているため、ビタミンB₁、ビタミンE、ミネラル、食物繊維などがしっかり含まれています。

特にビタミンB₁は、糖質の代謝を助けて疲労回復をサポートする働きがあるため、日常のエネルギー補給にもぴったりです。

- 白米よりも栄養価が高い(特にビタミンB群)

- 玄米よりも食べやすく、柔らかく炊ける

- 浸水時間が短く、調理が簡単

- 毎日の主食に取り入れやすい

また、胚芽に含まれるオリザノールという成分は、抗酸化作用があり、血中コレステロールのバランスを整える働きが期待されています。これは美容や生活習慣病の予防を意識する方にも嬉しい効果です。

胚芽米のデメリット

一方で、胚芽米にも注意すべき点があります。胚芽部分には脂質が含まれているため、白米よりも酸化が早く、保存性が低い傾向があります。購入後は密閉容器に入れ、冷暗所または冷蔵庫で保管するのがおすすめです。

- 白米よりも保存期間が短く、酸化しやすい

- やや黄ばみや独特の香りが出やすい

- 完全にぬか層が取れていないため、人によっては消化が重く感じることも

- 価格が白米よりやや高め

また、胚芽米は精米度が中間的なため、炊飯時に「水加減が難しい」と感じる人もいます。白米モードで炊く場合は、通常より少し多めの水を加えるのがコツです。

栄養バランスや扱いやすさの面で、胚芽米は「健康志向だけど手軽さも大事にしたい」という方にぴったりのお米と言えます。

より機能性を求める場合は、発芽処理を施した「発芽胚芽米」も選択肢になります。

胚芽米と発芽玄米の栄養価比較

どちらのお米も白米より栄養価が高いですが、得意分野が異なります。

胚芽米は「バランスの良い栄養保持型」、発芽玄米は「機能性を強化した健康志向型」と言えます。

| 項目 | 胚芽米 | 発芽玄米 |

|---|---|---|

| ビタミンB₁ | 白米の約2倍 | 白米の約2〜3倍 |

| 食物繊維 | 白米の約3倍 | 白米の約4倍 |

| GABA(ギャバ) | ごく少量 | 白米の約10倍以上 |

| ミネラル(鉄・亜鉛など) | やや多い | 非常に多い |

発芽玄米が注目される最大の理由は、GABAの含有量が高いことです。

GABAには、リラックス効果や血圧を下げる働きがあるとされ、ストレス社会の現代では特に人気の成分です(出典:農林水産省「お米の栄養」資料)。

一方、胚芽米は栄養をバランスよく含み、ビタミンB₁やミネラルを効率よく摂取できます。体調を整える基礎栄養を重視する人には胚芽米が向いています。

味・食感の違い

「体に良くてもおいしくなければ続かない」と感じる方も多いですよね。味や食感は継続のカギ。ここは意外と重要なポイントです。

胚芽米は、白米にかなり近い食感を持ち、ほのかに香ばしい風味があります。白米と同じようにモチモチとした柔らかさがあり、冷めても美味しいのでお弁当やおにぎりにもおすすめです。

発芽玄米は、玄米の香ばしさを残しながらも、発芽によってやわらかくなっています。噛むほどに甘みが広がるのが特徴で、玄米が苦手な人でも「これなら食べやすい」と感じることが多いです。炊き方次第で、さらにふっくら感を引き出せます。

ポイント:玄米が硬くて続かなかった人も、発芽玄米なら食べやすいです。胚芽米は白米に近いので家族全員で食べやすいですね。

消化・吸収の違い

消化吸収の観点でも両者には違いがあります。胚芽米はぬか層が削られている分、消化が良く、胃腸にやさしいのが特徴です。白米のように食後の負担を感じにくく、小さな子どもや高齢者でも安心して食べられます。

発芽玄米は、玄米よりも消化吸収が良いですが、食物繊維が豊富なため、人によっては胃もたれを感じる場合もあります。ただ、発芽の過程で酵素が活性化しており、デンプンやタンパク質が分解されやすくなるため、栄養吸収率は高くなります。

注意:胃腸が弱い方や初めて発芽玄米を食べる方は、少量からスタートして体調を見ながら量を調整してください。

健康志向が高い人ほど、こうした消化の違いを意識して選ぶと、より効果的にお米を楽しめます。

発芽玄米のデメリットと注意点

発芽玄米にもデメリットがないわけではありません。まず、一般的に価格が高く、白米や胚芽米と比べてコストがかかる点です。

また、炊飯時間が長く、浸水にも時間が必要なため、忙しい方には少し手間に感じるかもしれません。

さらに、発芽玄米は水分を多く含むため保存性が低く、長期間放置すると風味が落ちやすいのも注意点です。

また、GABAやミネラルが豊富な一方で、食物繊維の摂りすぎによるお腹の張りや消化不良を起こす人もいます。初めての方は少量から試して、体に合うかを確認してみてください。

胚芽米と発芽玄米の違いから選び方・実用まで解説

ここからは「胚芽米と発芽玄米の違い」を実際の生活でどう活かすかに焦点を当てます。

保存方法や炊き方、価格、どんな人に向いているかなど、実用的な視点で詳しく見ていきましょう。

- 胚芽米と発芽玄米の保存性・日持ちの違い

- 炊き方の違い

- 胚芽米を白米と混ぜて炊くコツ

- 価格と入手性の違い

- 胚芽米と発芽玄米どっちがおすすめ?

- 【まとめ】胚芽米と発芽玄米の違い|毎日食べるならどっち?選び方と理由を解説

胚芽米と発芽玄米の保存性・日持ちの違い

お米は保存方法を間違えると酸化や虫害の原因になります。胚芽米と発芽玄米は白米より油分が多く含まれているため、保存環境がとても大切です。

胚芽米:油分を多く含むため、白米よりも劣化しやすく、風味が落ちやすいです。開封後は1〜2ヶ月を目安に使い切るのが理想です。

発芽玄米:乾燥タイプなら比較的安定していますが、吸湿しやすいため密閉容器が必須です。開封後は冷蔵保存を推奨します。

保存は「低温・密閉・遮光」が基本。冷蔵庫の野菜室に保存することで、酸化を防ぎ鮮度を保てます。

炊き方の違い

炊き方のコツを押さえるだけで、風味や食感がぐんと良くなります。

| 項目 | 胚芽米 | 発芽玄米 |

|---|---|---|

| 浸水時間 | 30分〜1時間 | 1時間前後 |

| 水加減 | やや多め | 玄米モードがない場合1合に対して270cc |

| 炊飯モード | 白米モード可 | 玄米モード推奨 |

| 蒸らし時間 | 10分 | 15分 |

炊飯器の「発芽玄米モード」や「雑穀米モード」を活用するのもおすすめ。発芽玄米は浸水を長めにとることで、よりふっくら柔らかく仕上がります。

胚芽米を白米と混ぜて炊くコツ

胚芽米は白米とブレンドして炊くと、味と食べやすさを両立できます。おすすめの割合は白米2:胚芽米1。この比率なら、白米のふっくら感を残しつつ、胚芽米の香ばしさと栄養をプラスできます。

炊くときは水を少し多めにし、軽く混ぜ合わせてから炊飯スタート。炊き上がりがムラになりにくく、冷めても美味しく仕上がります。

また、白米と混ぜることで発芽玄米よりも調理時間が短く、普段のご飯の延長で栄養アップを狙えるのが魅力です。毎日の食卓にも取り入れやすい方法ですよ。

混ぜ炊きの実践例や割合、炊き上がりのコツについては「胚芽米まずいと感じた原因と対策|味・臭い・食感を美味しく」も参考になります。

価格と入手性の違い

価格差も選ぶ際の大きなポイントです。

- 胚芽米:一般的なスーパーで5kgあたり4,000〜5,500円前後。

- 発芽玄米:5kgあたり5,000〜6,000円程度とやや高め。

加工や発芽工程に手間がかかる分、発芽玄米のほうがコストは高くなりがちですが、健康効果を重視する方には価値ある投資とも言えます。

胚芽米と発芽玄米どっちがおすすめ?

「結局どっちを選べばいいの?」という疑問、すごく多いです。結論から言えば、日々の手軽さや続けやすさを重視するなら胚芽米、栄養価や機能性を重視するなら発芽玄米がおすすめです。

ただし、どちらが優れているというよりも、「あなたのライフスタイルや目的」によって選び方が変わります。

毎日のごはんを手軽に健康的にしたい人は胚芽米

胚芽米は、白米のように扱いやすく、炊飯器の通常モードで簡単に炊けます。白米よりも食感が柔らかく、玄米が苦手な方や小さな子どもでも抵抗なく食べられるのが特徴です。

しかも、白米よりもビタミンB群やミネラル、食物繊維が豊富なので、栄養面でも満足度が高いです。

特に「仕事や家事で忙しいけど、食生活を整えたい」という人にぴったり。炊飯や保存の手間が少ないため、健康志向の入門編としても理想的です。

おすすめタイプ:忙しくても手軽に栄養をとりたい人、玄米が苦手な人、家族みんなで食べたい人。

体質改善・健康維持を目指す人は発芽玄米

発芽玄米は、玄米を水に浸して胚芽をわずかに発芽させたお米で、GABA(ギャバ)やアミノ酸などの機能性成分が増加しているのが特徴です。

これらの成分は、リラックス作用や血圧調整、代謝サポートなどの働きが期待されており、特にストレスケアや美容、健康維持を意識する方に人気です。

ただし、炊飯には浸水や時間が必要で、価格もやや高め。ですが、発芽玄米を継続的に取り入れることで、腸内環境の改善や満腹感アップによる食べ過ぎ防止など、長期的なメリットも期待できます。

発芽玄米は栄養価が高い一方で、消化に時間がかかるため、胃腸の弱い方は少量からスタートするのがおすすめです。

迷ったら「ブレンド米」やローテーションもおすすめ

最近は、胚芽米と発芽玄米をブレンドしたタイプのお米も増えています。両方の長所をバランスよく取り入れられるのが魅力で、食感も良く、普段の食卓にもなじみやすいです。

たとえば、平日は胚芽米、週末は発芽玄米といったローテーションも、飽きずに続けられる方法のひとつです。

ブレンド米を選ぶ際は、配合割合(例:胚芽米70%+発芽玄米30%など)や炊飯方法を確認しましょう。ブランドによっては、炊飯器の「白米モード」で美味しく炊けるタイプもあります。

選び方のまとめ

| 比較項目 | 胚芽米 | 発芽玄米 |

|---|---|---|

| 特徴 | 白米のように食べやすく、栄養も豊富 | 玄米を発芽させ、GABAなど機能性成分が増加 |

| 栄養価 | ビタミンB群、ミネラル、食物繊維 | GABA、アミノ酸、抗酸化成分 |

| 炊きやすさ | 白米モードで簡単に炊ける | 浸水・時間が必要だが柔らかく炊ける |

| 消化のしやすさ | 白米に近く、胃にやさしい | 玄米より改善されているが、やや重め |

| 保存性 | やや短め(酸化しやすい) | 発芽処理後は冷蔵保存が安心 |

つまり、胚芽米と発芽玄米は「どちらが優れているか」ではなく、「どんな生活を送りたいか」で選ぶのが正解です。

忙しいあなたの日常に寄り添うのが胚芽米、健康意識をさらに高めたい方の味方が発芽玄米。うまく使い分けることで、毎日のごはん時間がもっと楽しく、体にもうれしいものになりますよ。

【まとめ】胚芽米と発芽玄米の違い|毎日食べるならどっち?選び方と理由を解説

本記事では、「胚芽米と発芽玄米の違い」や「どっちがおすすめなのか」「炊きやすさや味の違い」「発芽玄米のデメリット」など、疑問をもつあなたにわかりやすく解説しました。

解説した内容をまとめたので、確認していきましょう。

胚芽米の特徴とポイント

- 玄米の外側のぬか層を削り、胚芽を約80%残したお米

- 白米より栄養価が高く、ビタミンB群やミネラルが豊富

- 白米に近い食感で食べやすく、家族全員で続けやすい

- 炊飯が簡単で、白米モードでも炊ける

- 酸化しやすく、保存期間は短め(冷蔵保存がおすすめ)

- やや香ばしい風味があり、冷めてもおいしい

- 白米に混ぜて炊くことで手軽に栄養をプラスできる

- 玄米より消化が良く、胃にやさしい

- 発芽能力はほとんどないが、条件次第でわずかに発芽することもある

- 手軽に健康志向を取り入れたい人に向いている

発芽玄米の特徴とポイント

- 玄米を水に浸し、胚芽部分を0.5〜1mmほど発芽させたお米

- 発芽によってGABA(ギャバ)などの機能性成分が増加

- 香ばしさともちもち感を両立し、噛むほどに甘みが出る

- 炊飯には時間がかかるが、柔らかく炊けて食べやすい

- 価格はやや高めで、健康志向の高い人に人気

- 水分を含むため保存性が低く、冷蔵または密閉保存が必須

- 消化吸収は玄米より良いが、食物繊維が多いため食べ過ぎに注意

- GABAやアミノ酸の働きでリラックス効果が期待できる

- 発芽工程には温度や衛生管理が必要で、家庭での再現は難しい

- 長期的な体質改善や健康維持を目的とする人に最適

白米より健康的なお米を選びたいけれど、「玄米は硬くて続かない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

確かに、玄米は栄養豊富な一方で、炊く手間や食感のクセがハードルになりがちです。そのため、無理なく続けられるお米を選ぶことが、健康的な食生活の第一歩になります。

そんな方におすすめなのが、栄養と食べやすさを両立した「胚芽米」と、機能性成分が豊富な「発芽玄米」です。どちらも白米よりビタミン・ミネラルが多く、目的に合わせて選ぶことで毎日のごはんがもっと健康的になります。

特に、発芽玄米にはリラックス効果のあるGABAが豊富に含まれており、ストレスケアを意識する方に人気です。一方、胚芽米は白米に近い食感で、家族みんなで無理なく続けやすいのが魅力です。

まずは手軽に試せる「発芽胚芽米」や「胚芽米と発芽玄米のブレンド米」から始めてみましょう。日々のごはんを少し変えるだけで、体が軽くなり、食事がもっと楽しく感じられるはずです。