あきたこまちの無洗米を買ったけど、味が落ちた気がする…やっぱりまずいの?

あきたこまちの無洗米は本当にまずいのか? 無洗米は味が落ちるのか、なぜそう感じるのか――そんな疑問を持つ方や、無洗米と普通米ではどちらが美味しいのかを比較したい方に向けた記事です。

あきたこまちを美味しく炊くための具体的な方法や、実際の傾向がわかる口コミ情報、購入時に役立つ無洗米5kgの選び方もご紹介します。

さらに、炊き上がりがべちゃべちゃやパサパサになってしまう原因と改善策、品種理解に役立つ特徴、そして今年の人気お米ベスト5までをまとめました。

ネガティブな評判に惑わされず、事実を整理して自分に合う炊き方や銘柄を見つけたい方におすすめの内容ですので、最後までご覧ください。

あきたこまち無洗米がまずいと言われる理由と実態

- 無洗米は味が落ちる?なぜまずい?

- 無洗米と普通米、どちらが美味しい?

- 美味しく炊く方法は?

- あきたこまちの口コミ・評判

- あきたこまち無洗米5kgのおすすめポイント

無洗米は味が落ちる?なぜまずい?

無洗米は、精米後に米の表面に残る肌ぬか(糠層の一部)を、機械的研磨や水流、加熱処理などの方法で取り除く加工米です。この工程は農林水産省が定める規格にも適合しており、洗米の手間を省き、環境負荷の低減(節水効果)にも寄与します。

出典:農林水産省「無洗米~精米の加工技術~」

しかし一部の消費者からは「味が落ちる」「香りが弱い」といった声が挙がることがあります。こうした評価には、加工方法そのものではなく、炊飯条件や保存環境などの要因が複雑に関係しています。

味がまずいと感じられる主な要因は大きく3つに整理できます。

- 水量や浸水時間のミスマッチ

無洗米は表面の摩擦係数や水分保持特性が白米とはわずかに異なります。そのため、通常の白米設定で炊飯すると、吸水速度や加熱効率が変わり、柔らかすぎたり芯が残ったりすることがあります。 - 保存状態の悪化

高温多湿環境や長期保存により、デンプンの劣化(老化)や脂質の酸化が進み、香りや粘りが低下します。特に夏場は、温度が1℃上がるごとに酸化速度が約2倍になるとされ(食品保存学の知見より)、保存環境の影響は無視できません。 - 炊飯後の扱い

蒸らし不足や、炊き上がり後にすぐほぐさないことにより、余分な水蒸気がこもってべたつきや食味低下を引き起こすことがあります。

無洗米の製造工程自体は味を必ずしも劣化させるわけではなく、むしろ肌ぬか除去により吸水が安定し、計量や洗米工程のばらつきを減らすという利点もあります。したがって、味の評価は炊き方と保存方法によって大きく変わると考えられます。

無洗米と普通米、どちらが美味しい?

無洗米と普通米のどちらが美味しいかは、一概には断定できません。これは官能評価(味覚や食感の評価)が個人の嗜好に強く依存するためです。しかし、条件を統一して比較すると、違いが明確に見えてきます。

普通米は洗米時に米粒表面に微細な傷がつき、この傷が水の浸透を助けるため、吸水が速く、炊飯器の既存の白米用目盛りで目標の食感に近づきやすい傾向があります。

一方で、無洗米は肌ぬかが除去されているため、表面がやや硬く、吸水挙動が変化します。その結果、同じ設定では柔らかくなりすぎたり、芯が残る場合があります。

これを補正するには、

- 無洗米専用の水位ラインを使用する

- 炊飯モードで「無洗米」設定を選択する

- 浸水時間を適切に確保する

といった調整が有効です。

最終的な美味しさは、米の品種、精米からの経過日数、保存環境、炊飯器の性能、そして使用者の好みによって決まります。どちらが優れているかという単純な比較ではなく、それぞれに最適化した炊飯条件を見つけることが、美味しいご飯への近道となります。

美味しく炊く方法は?

あきたこまちは、コシヒカリ系統を祖とする中生品種で、適度な甘みと粘り、ふっくらとした粒感が持ち味です。美味しいお米ランキング お米の人気ランキング2025でも高評価を得ており、家庭用から業務用まで幅広く利用されています。

この特性を最大限に引き出すためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 計量の正確さ

米は体積ではなく重量で計量すると誤差が少なく、炊き上がりが安定します。1合=150gを基準に、無洗米の場合は軽量カップに付着しにくいため特に正確な計量が可能です。 - 水加減の調整

無洗米モードまたは専用目盛りがない場合は、通常より水をやや多め(1合あたり+10〜15ml)に設定します。新米は含水率が高く水を控えめに、古米は逆にやや多めにするのが目安です。 - 浸水時間の最適化

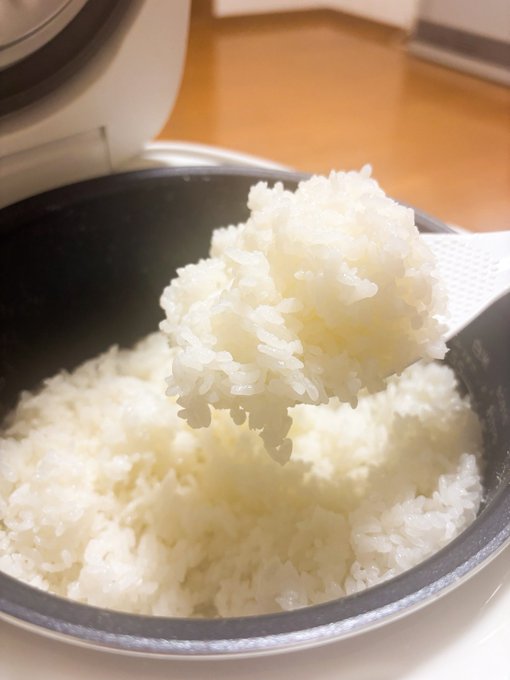

年間を通じて30分以上、冬場は60分程度を推奨します。水温が低いと吸水が遅くなるため、冬季はぬるま湯(約30℃)を使うと均一な吸水が期待できます。 - 炊き上がり後の蒸らしとほぐし

10〜15分の蒸らし後、底から切るようにほぐすことで余分な水蒸気を逃がし、べたつきを防ぎます。 - 香りの補強

無洗米で香りが弱いと感じる場合は、炊飯前に日本酒を小さじ1杯加えると、アルコールの揮発とともに香りが立ちやすくなります。

これらを組み合わせることで、あきたこまちの持つふっくらとした食感と優しい甘みを安定して再現できます。特に無洗米の場合は、上記の微調整が仕上がりを大きく左右します。

あきたこまちの口コミ・評判

そーなんですよね! 実家はコシヒカリ派でしたが、炊き立てのふっくら感はあきたこまちの方が実は好きなんです。 ゆめぴりかはまだ食べたことないですね!

今週のおすすめのお米はこちら💁♀️ #秋田県産 あきたこまち 粘りや歯ごたえがあり、食感がGOOD👍🏻 米粒の大きさはやや小ぶりで、炊き上がりは透明感があり 光沢があってふっくらしてるよ🤗 食感は若干かためで、もちもちしてるのが特徴だよ☝🏻😆

今週はあきたこまち。 5種ブレンド米同様に他の米より甘味が強い🎵 ひとくちつまんで美味しい🎵

私欲張りだからご飯多めのおにぎりになっちゃった笑。ぼんごさん方式でごはん炊いたら美味しくできた。あきたこまちの無洗米だけど水入れて2時間冷蔵庫で冷やしてから白米急速炊飯したらバッチリだった。具はラヴィットと同じもの用意した。

あきたこまちの無洗米良いですね😊 炊飯時に水多めが良いですよ。 ご存知でしたらすみません。

消費者の口コミを集約すると、あきたこまちは以下のような特徴的な評価を得ています。

- 高評価のポイント

・炊き上がりのふっくら感と粒立ちの良さ

・やさしい甘みと口当たりの柔らかさ

・冷めても味が落ちにくく、おにぎりや弁当に適している - 改善を求める声

・コシヒカリやゆめぴりかと比べて粘りや香りが控えめ

・無洗米では水加減の調整に慣れるまでに時間がかかる

特に無洗米の口コミでは、最初の数回は柔らかすぎたり硬すぎたりといった失敗があるものの、水加減や浸水時間を調整すると安定して美味しく炊けるとの意見が見られます。

レビューを参考にする際は、書き込み時期(新米期か古米期か)、使用している炊飯器の機種、保存方法などの条件に着目すると、自分の環境で再現可能な情報を抽出しやすくなります。

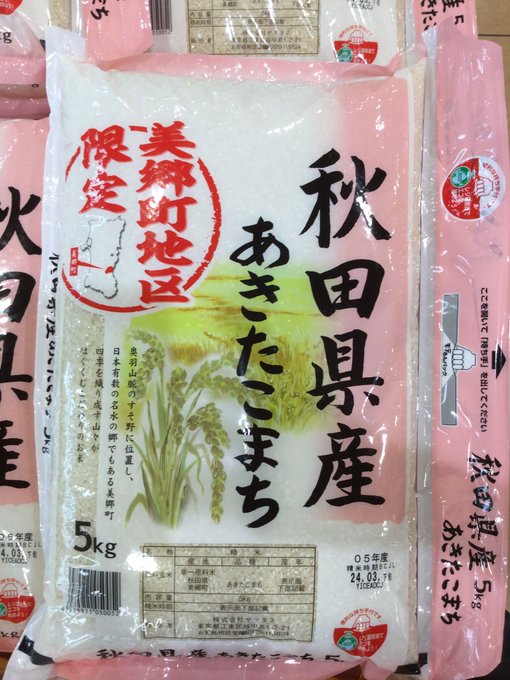

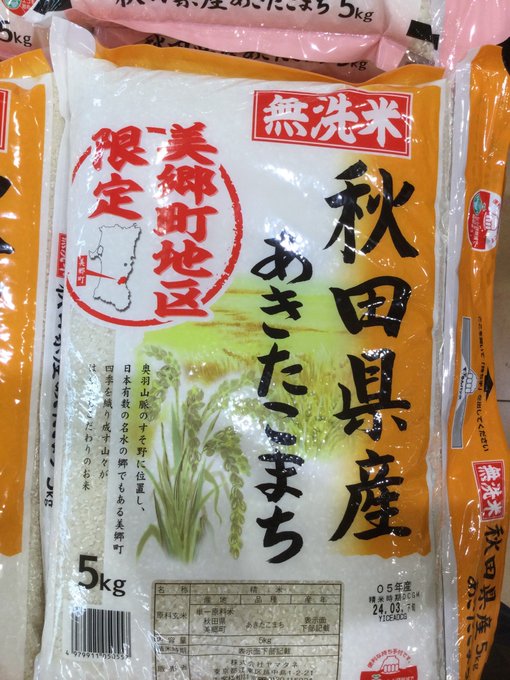

あきたこまち無洗米5kgのおすすめポイント

家庭での購入において、あきたこまち無洗米は5kg袋が最も流通量が多く、価格やブランドの選択肢も豊富です。価格帯は生産年度、産地(県単位や市町村単位の特定)、精米日、さらにブランド戦略によって差が出ます。

購入時に失敗を避けるためのチェックポイントは以下の通りです。

- 精米日ができるだけ新しいものを選ぶ

- 保管・輸送に関する品質管理情報が明記されているものを選ぶ

- レビュー件数が一定数以上あり、評価の偏りが少ないものを選ぶ

無洗米は肌ぬかが取り除かれているため、普通米より酸化や変色の進行がやや遅い傾向がありますが、高温多湿環境は依然として風味低下の原因となります。夏場は小分けして冷蔵保存し、開封後は1か月以内に使い切る計画を立てると、鮮度を保ちやすくなります。

また、5kg袋は重量的に持ち運びや保管場所を考慮する必要があります。家庭によっては2kgや3kgの小袋を複数購入するほうが鮮度維持の面で有利な場合もあります。

あきたこまちの無洗米がまずいと感じないための選び方と代替案

- 炊き上がりがべちゃべちゃ・パサパサになる理由

- あきたこまちの特徴を簡単紹介

- 迷ったらこれ!味と香りで選ぶ人気のお米ベスト5

- 新潟県産コシヒカリ

- 北海道産ゆめぴりか

- 秋田県産あきたこまち

- 山形県産つや姫

- 島根県産きぬむすめ

- あきたこまちの無洗米はまずい?まとめと今後の選び方

炊き上がりがべちゃべちゃ・パサパサになる理由

炊き上がりがべちゃべちゃになるか、逆にパサパサになるかは、水加減や浸水時間の設定ミス、米の状態、さらには炊飯後の扱い方によって大きく左右されます。

べちゃべちゃになる主な原因は以下の通りです。

- 水量が多すぎる

- 浸水時間が長すぎる(特に予約炊飯で長時間浸水した場合)

- 炊き上がり後にすぐほぐさず、蒸気がこもった状態で放置する

- 保温時間が長く、米粒が過吸水状態になる

対策としては、水を5〜10%減らし、浸水時間を短めに設定することが有効です。また、炊き上がり後は速やかに底から大きくほぐし、余分な水蒸気を逃がすことがポイントです。

一方、パサパサになる原因には、以下の要因があります。

- 水量不足

- 浸水時間の短さ(特に冬場の冷水使用時)

- 古米化による吸水率低下

- 炊飯中の温度制御不足

パサパサ対策としては、水量を5〜10%増やす、浸水時間を冬場は60分程度に延ばすなどの方法があります。古米の場合は、もち米や低アミロース米を1〜2割混ぜると粘りが増し、食感が改善します。

また、香りの低下が気になる場合は、炊飯前に酒やみりんを小さじ1杯程度加えると風味がまとまりやすくなります。

あきたこまちの特徴を簡単紹介

あきたこまちは1984年に秋田県農業試験場で育成された品種で、コシヒカリと奥羽292号を交配した系統です。コシヒカリ譲りの甘みと粘り、奥羽系統の耐冷性を併せ持ち、寒冷地でも安定した収量を確保できることから、東北を中心に広く栽培されています。

粒の形はやや小ぶりで整っており、粘りとふっくら感のバランスが取りやすいのが特長です。

香りは穏やかでクセが少なく、和食を中心に様々なおかずと調和しやすい性質があります。冷めても食味が落ちにくいため、おにぎりや弁当に向いています。

また、あきたこまちは食味ランキングで安定して高評価を得ており、特Aランクを複数回獲得しています

出典:日本穀物検定協会「ランク別表」

迷ったらこれ!味と香りで選ぶ人気のお米ベスト5

美味しいお米ランキングをもとに、全国的に人気の高い銘柄を5つ選び、それぞれの特徴を比較します。用途や好みに応じて選び分けるための参考になります。

| 銘柄 | 主な産地 | 味・食感の傾向 | 向いている用途 |

|---|---|---|---|

| コシヒカリ | 新潟県ほか | 強い粘りと甘み、香りのバランス | 日常全般、和食 |

| ゆめぴりか | 北海道 | もっちり感と香りの豊かさ | おにぎり、弁当 |

| あきたこまち | 秋田県ほか | やさしい甘みとふっくら粒感 | 毎日の主食、弁当 |

| つや姫 | 山形県 | つやのある見た目と上品な味 | 料亭料理、来客時 |

| きぬむすめ | 富山県ほか | 甘みとソフトな食感 | コスパ重視の家庭食 |

選び方のポイントは以下の3点です。

- 甘みや粘りの強さ

- 冷めたときの食味の変化

- 価格帯と入手しやすさ

例えば、おにぎりや弁当中心なら冷めても美味しいゆめぴりかやあきたこまち、普段使いなら価格と味のバランスが良いきぬむすめなど、自分の食生活に合わせて選ぶと満足度が高まります。

新潟県産コシヒカリ

新潟県産コシヒカリは、「農林22号」と「農林1号」を掛け合わせて生まれた品種で、強い粘りと甘みが持ち味の高品質なお米です。

新潟県は信濃川や阿賀野川がもたらす肥沃な土壌、豊かな水資源、そして稲作に適した気候条件がそろっており、全国でも有数のコシヒカリ産地として高く評価されています。

特に新潟県産コシヒカリは、炊き上がりのツヤやふっくら感、口に広がる香りが格別で、和食はもちろん洋食やお弁当にも相性抜群です。粘りが強いので、冷めても硬くなりにくく、時間が経ってもおいしさが続きます。

毎日の食卓で贅沢なごはん時間を楽しみたい方、家族みんなが喜ぶお米を探している方にはぴったりの選択肢です。まずは令和6年産の新潟県産コシヒカリを試して、その違いを実感してみてください。

北海道産ゆめぴりか

北海道産ゆめぴりかは、柔らかめの食感とほどよい粘り、艶やかな炊き上がり、そして豊かな甘みを兼ね備えた、バランスの良いお米です。

炊きたてはもちろん、冷めてもモチモチ感と柔らかさが長持ちするため、お弁当やおにぎりにも最適です。その品質は国内外で高く評価され、日本穀物検定協会の食味ランキングで最高位「特A」を3年連続獲得。さらに、ANA国際線ファーストクラスでも採用されるなど、まさに北海道を代表する優秀米です。

ゆめぴりかという名前には、北海道民の「おいしいお米になってほしい」という夢と、アイヌ語で「美しい」を意味する「ピリカ」が込められています。

味の良さの秘密は、粘りを左右するアミロースの低さと、炊き上がりの柔らかさを生む低タンパク質含有量。また、粒が厚く歩留まりが良いことから、品質と収量性の両立も実現しています。

北海道産ゆめぴりかは、毎日の食卓で贅沢なごはんを味わいたい方、冷めてもおいしいお米を探している方にぴったりです。まずはその炊き上がりの美しさと、口いっぱいに広がる甘みを体感してみてください。

秋田県産あきたこまち

水菜土農園の秋田産あきたこまちは、秋田県井川町という見渡す限り田園が広がり、遠くに山々を望む長閑な農村で育てられています。

この地は、古くから米どころ秋田の中でも特に美味しいお米が獲れる産地として知られ、まさに神話の郷と呼ばれるほどの名声を誇ります。豊かな土壌と澄んだ水、稲作に適した気候条件が揃い、お米がのびのびと成長できる最高の環境が整っています。

あきたこまちは、粒立ちの良さと優しい甘み、そして冷めても美味しさが続くことが特長です。炊きたてはふっくらとした食感で、和食はもちろん洋食やお弁当にもよく合います。

井川町の大地で育ったお米は、地元農家が丹精込めて栽培し、農家直送でお届けするため、新鮮さと香りをそのまま味わうことができます。

秋田産あきたこまちは、毎日の食卓をもっと豊かにしたい方や、本当に美味しいごはんを求める方におすすめです。まずはその豊かな香りと、噛むほどに広がる甘みをぜひ味わってみてください。

山形県産つや姫

山形県産つや姫は、開発に10年もの歳月をかけ、日本が誇るブランド米として誕生しました。そのルーツは、美味しいお米の原点とされる「亀ノ尾」の正統な系譜にあります。

つや姫の最大の魅力は、なんといっても際立った美味しさ。財団法人日本穀物検定協会による米の食味ランキング表でも、艶やかな見た目、粒の揃い、純白さ、甘みや旨み、口当たりの良さ、粒のしっかり感など、多方面で高い評価を受けています。

このつや姫は、粒立ちの美しさと甘みの調和が素晴らしく、炊きあがった瞬間の香りや輝きは食欲をそそります。粒がしっかりしているため、和食はもちろん、洋食やお弁当にも適しており、冷めても美味しさが続くのも特長です。

山形県産つや姫は、食卓に特別感をプラスしたい方や、お米そのものの美味しさをじっくり堪能したい方にぴったりです。まずは一口、丹精込めて育てられたつや姫の上品な甘みと旨みをご賞味ください。

島根県産きぬむすめ

島根県産きぬむすめは、炊き上がりの白さとツヤが際立ち、見た目の美しさから食欲をそそる良食味米です。その食味はコシヒカリに匹敵し、粘りがありながらもべたつかず、軽やかな粒感を楽しめるのが魅力です。

冷めても美味しさが続くため、おにぎりやお弁当にも適しています。

きぬむすめの特長は、上品な甘みとあっさりとした後味、そしてふっくら柔らかい食感です。粒が大きく、炊き上がりの外観も美しく、家庭の食卓からおもてなし料理まで幅広く活躍します。

さらに、茎が太く倒伏しにくい栽培特性を持つため、高温の影響を受けやすい平坦地でも安定した品質の米を生産できる点も評価されています。

島根県産きぬむすめは、日常の食事を少し贅沢にしたい方や、冷めても美味しいお米を求める方に最適です。まずは炊き立ての香りと、噛むほどに広がるやさしい甘みを味わってみてください。

あきたこまちの無洗米はまずい?まとめと今後の選び方

本記事で解説したポイントを整理すると、あきたこまちの無洗米を美味しく食べるためには、炊飯方法や保管、銘柄の特性理解が大切であることが分かります。

解説した内容をまとめたので、確認していきましょう。

- 無洗米は工程によって吸水性が変わるため水加減の調整が必要

- まずいと感じる原因は炊飯条件や保存状態の影響が大きい

- 無洗米と普通米は条件を整えれば味の差を縮められる

- あきたこまちは甘みとふっくら感のバランスが特長

- 新米と古米で必要な水量は変化する

- 浸水は通年で30分以上、冬場は60分程度が目安

- べちゃべちゃは水量過多や浸水過多で起こる

- パサパサは水不足や古米化で発生しやすい

- 香りや粘りの補強には酒やもち米のブレンドが有効

- 無洗米は保管性に優れるが高温多湿は避ける

- 精米日は購入時に必ず確認する

- 人気銘柄との比較であきたこまちの特徴を把握する

- 自宅の炊飯器モードを活用し設定を最適化する

- 炊き上がり後の素早いほぐしで食感が安定する

- ネガティブな評価に左右されず試行で自分の最適条件を見つける

あきたこまちの無洗米はまずいと感じる方の多くは、炊き方や保存方法に原因がある場合がほとんどです。特に日常的にお米を食べる家庭では、味や食感の差は気になりますよね。

無洗米は精米後の処理方法が異なるため、水加減や浸水時間が合っていないと「まずい」と感じることがあります。つまり、炊飯方法次第で本来の甘みやふっくら感を引き出せるのです。

そこでおすすめしたいのが、無洗米専用の炊飯設定や、鮮度を保つ密閉保存です。特にあきたこまちは適切に炊くと、粘りと甘みが際立ち、普段の食卓がぐっとランクアップします。

実際、口コミでは「炊き方を変えたら驚くほど美味しくなった」という声も多数。手間をかけずに、同じお米がこんなにも変わる体験は一度味わう価値があります。

今からでも、炊き方と保存方法を試してみましょう。お米選びや炊き方に少し工夫を加えるだけで、あきたこまちの無洗米が「まずい」から「毎日食べたい」に変わります。