他のお米より価格が安いのって、やっぱり品質が落ちるから?

「あきたこまちが安いのはなぜ?」と検索してたどり着いた方へ。

本記事では、あきたこまちがなぜ他の品種より安価で手に入るのか、その理由を多角的に解説します。

注目すべきは、生産コストを抑えられる背景とは?という点だけでなく、流通量が安定しているワケや、ブランド価値を高めるための工夫、さらには産地や販売元で価格が違う理由にまで踏み込んでいます。

また、安いからといって品質が悪いわけではありません。あきたこまちの利点は何?という疑問にも答えつつ、一方で、あきたこまちの弱点は何?という視点からの評価もご紹介します。

あきたこまちの口コミの中には「まずい」といった声も見かけますが、それらが本当に的を射ているのかどうか、背景をもとに整理します。

さらに、過去に話題となった「カドミウム」問題や、現在のあきたこまち ランクの評価、そして近年ささやかれている「あきたこまちがなくなる?」という噂についても、事実ベースで丁寧にお伝えします。

価格だけで判断せず、本当に価値あるお米を選ぶためのヒントが詰まった内容です。最後までじっくり読んでみてください。

あきたこまちがなぜ安いのか徹底解説

- 生産コストを抑えられる背景とは?

- 流通量が安定しているワケ

- ブランド価値を高めるための工夫

- 産地や販売元で価格が違う理由

- あきたこまちの弱点は何?

生産コストを抑えられる背景とは?

あきたこまちが他品種と比べ一時的に価格が抑えられていた背景には、秋田県での生産体制がコストダウンに向いているという構造的な強みがありました。

広大な水田、平坦な地形、大型農機の導入、さらに効率的な栽培ノウハウの共有は、気候変動前までは確かにコスト削減に寄与していました。

しかしながら、異常気象や環境変動等が続く中で、2023年夏の猛暑・凶作や2024年の地震・買い占めなど複合要因による供給不足と需要急増があり、「令和の米騒動」が発生しました。

この結果、2024~25年にかけて日本の米価格は5kg当たり約2倍(4,200円超)に高騰しています。

そのため、「コストが低いから安い」という解釈だけでは不十分になってきたのが現状です。現在は、安定供給が困難な環境下で広大な水田や機械化によって相対的にコストを抑えてきた点は強みですが、価格を決定する要素は生産コスト以上に、気候・需給バランス・政策・流通の混乱にシフトしています。

むしろ現在注視すべきは、農家やJA、政府などがどのように備蓄米や増産体制を強化し、米価格高騰にどう対応しているかです。たとえば、政府は備蓄米を数十万トン放出するなどの対応を進めています。

このため、今後は安定した供給体制の構築が、消費者にとっての“価格の安定”に最も密接に関わるポイントとなっていくでしょう。

参考:美の国あきたネット 施策評価(令和3年度)秋田県 令和の米騒動 Wikipedia

流通量が安定しているワケ

あきたこまちは人気だけでなく、秋田県の生産・流通体制が後押ししているお米です。ただし、全国的な価格高騰「令和の米騒動」も影響し、安定流通の仕組みには変化が見られています。

秋田県では2025年度の主食用米生産量の目標を前年とほぼ同量の約41.9万トンに据え、一定の供給量を確保しようとしていますが、全国的には29道県が増産に踏み出しており、供給回復への動きが加速しています。

こうした取り組みにより、あきたこまちの市場流通量は一定レベルで維持されやすくなっています。

また、一時的に備蓄米が市場に放出されたことでスーパーなどでの米の品薄感は緩和されつつありますが、生産不足は依然継続しており「完全に値崩れする状況ではない」と見られています。

2025年秋以降には新米の出荷が開始され、徐々に供給量が回復する見通しですが、依然として価格や品揃えが不安定な時期が続いている点は抑えておくべきです。

2025年現在の流通量の多さは、あきたこまちを支える生産体制が強固であることと、全国的な増産・備蓄放出の連携によって維持されている状態と言えるでしょう。

ブランド価値を高めるための工夫

あきたこまちは、「日常的に食べるお米」としてのブランド戦略が採用されています。これは、高級路線とは異なる方向で価値を確立してきた結果といえます。

このブランドが確立された背景には、秋田県内での大規模栽培と、それに伴う安定供給があります。毎年一定量の収穫が見込めるため、特別感よりも「安心して選べる存在」としての信頼が形成されてきました。

そのため、贈答用や高価格帯を狙う「コシヒカリ」などとは違い、あきたこまちは価格を抑えつつ品質も確保した“普段使い向け”のブランドとして位置づけられています。

もう一つの特徴として、「名前を絶やさない」ことが挙げられます。実際、2025年からは新しい品種「あきたこまちR」に切り替わりましたが、消費者向けの表記は従来と同じ「あきたこまち」に統一されています。

これにより、消費者が品種変更に混乱せずに継続して購入しやすい状態が維持されています。

加えて、秋田県ではプレミアム米「サキホコレ」などを別ブランドとして展開し、あきたこまちは主力・標準ブランドの役割を担っています。このようにブランドの分化を行うことで、幅広いニーズに対応しながら、それぞれのポジションを明確にしています。

こうした戦略により、あきたこまちは「手頃だけれど信頼できるお米」というイメージを築いてきました。価格を下げるだけではなく、安定供給・品質・ブランド維持を同時に実現する工夫が重ねられている点に注目すべきです。

産地や販売元で価格が違う理由

あきたこまちの価格は、同じ品種・同じ産地名であっても異なる場合があります。これは主に、産地内の地域差や販売元の違いによるものです。

まず、秋田県と一口に言っても、県北・中央・県南では土壌や水、気候が異なり、育った米の味や品質にも差が出ます。中でも県南地域は特に肥沃な土地が広がっており、ここで収穫されるあきたこまちは特A評価を受けることもあります。

品質が高い地域の米は、どうしても市場での評価が高く、価格にも反映されやすい傾向があります。

また、販売元によっても価格が分かれる理由があります。具体的には、精米方法・保管環境・物流ルートなどが関係します。例えば、大型スーパー向けに大量生産されたものと、小規模な専門店で丁寧に精米・管理されたものでは、品質のばらつきが生まれやすく、価格にも差がつくのです。

さらに、ラベル表示の違いも見逃せません。単一原料米か、複数原料米かによっても中身の信頼度は異なります。表面には「秋田県産あきたこまち」と書かれていても、実際はブレンドされている場合もあります。そのため、袋の裏面に記載されている「産地・販売者・精米年月日」などの情報を確認することが大切です。

つまり、あきたこまちの価格差は単なる「店の違い」だけでなく、品質管理や流通方法の違い、そして地域ごとの自然条件が複雑に絡み合っている結果なのです。安さだけで選ばず、表示内容を見極めて購入することが賢明といえるでしょう。

あきたこまちの弱点は何?

あきたこまちは総じて高品質な品種ですが、いくつかの弱点が存在します。これらは生産面・安全性・消費者への情報提供の3つに大別できます。

まず、食品としての安全性に関する懸念があります。特に過去には、秋田県産あきたこまちの一部から、基準値を超えるカドミウムが検出された事例がありました。

これは土壌や水質の影響によるもので、特定地域での問題とされています。ただし、2025年からはカドミウムの吸収を抑えた新品種「あきたこまちR」への全面切り替えが進められており、安全性向上に向けた対策は講じられています。

次に、情報の分かりづらさも課題のひとつです。あきたこまちRへの切り替え後も、「あきたこまち」という同一ブランド名で販売されているため、品種の違いがパッケージからは分かりにくくなっています。

その結果、消費者が「旧品種なのか新しい品種なのか」を判断しづらいという問題が生じています。このような表示の不明確さは、信頼性や安心感に影響する要因となるでしょう。

参考:農林水産省 カドミウム基準値の超過を受けて自主回収を進めているコメの流通情報について

あきたこまちが安いのはなぜ?品質の関係は?

- あきたこまちの利点は何?

- あきたこまちの口コミ・まずい評判とは?

- あきたこまちのカドミウム問題とは

- 海外(台湾等)で安いのはなぜ

- あきたこまちのランクと評価の実態

- あきたこまちがなくなるは本当か?

- あきたこまちが安いのはなぜ?今とこれからをまとめて解説

あきたこまちの利点は何?

あきたこまちは、味・使いやすさ・入手しやすさという三つの面で優れた特長を持っています。その多才さが支持される理由です。

味については、コシヒカリ譲りの甘みや旨みと程よい粘りを併せ持ち、クセが少なく毎日の食卓に合います。さらに、冷めても風味が衰えにくいため、お弁当やおにぎりにしても美味しさが保たれる点も評価されています。

使い勝手では、炊き上がりがふっくら粒立ちが良く、おかずを選ばずどんな料理にも調和します。和食はもちろん、カレーやどんぶりなど幅広い食事にマッチしますし、家庭の調理方法に合わせやすい柔軟性もあります。

入手しやすさも利点です。秋田県をはじめ全国で大量に生産・流通されているため、スーパーやネット通販で常に手に入りやすく、価格も安定しています。特A評価を受ける地域産もあり、高品質ながら手頃に手に入る点は消費者にとって大きな魅力です。

これらの点から、あきたこまちは「美味しくて使いやすく、いつでも買えるご飯」として、多くの家庭から選ばれやすいお米になっています。

あきたこまちの口コミ・まずい評判とは?

あきたこまちに対する口コミには、好意的な声が多数ある一方で、「まずい」と感じる人も一定数います。両面の意見を知ることで、選ぶ際のヒントになります。

好評の声では、「炊飯器を開けた瞬間、艶やかで美味しそう」といった見た目の良さや、ほんのり甘くて食べ飽きない味わい、冷めても硬くなりにくい点が頻繁に挙げられています。

また、「価格が手頃でコスパが良い」といったコスパ重視の評価も多く見られます。

あきたこまちがめちゃくちゃおいしい

やっすい謎のブレンド米を食べ終わってあきたこまちにしたらめっちゃくちゃおいしいーーー!!! 農家さんすげええーーーーー!!!

5月31日にOKで「あきたこまち無洗米」を買いました。「4200円代」このお米長年OKで買っていました。しかし今回購入したあきたこまちは最悪!こんなまずいお米食べたことがない!まさか、中身は・・・

つか、秋田のやさい畑で売ってた玄米のあきたこまち精米して食ってみたけど、クソまずい なにあれ家畜のエサか?ってぐらい不味かったぞあれ ほんとに新米か いつの米だよあれって感じ 家畜のエサだったんじゃないの 甘味がない水分がない舌触りが悪い香りがない 3古米の方が100倍美味いんだけど

一方で、「まずい」と感じる人の理由には、次のようなものがあります。炊き方によっては水っぽく感じる、冷めると少し硬くなる、あるいは粘りや甘みが控えめで物足りないといった声もあります。

このような意見は、特に粘りや甘さがしっかりした米を好む人から出やすい傾向があります。

つまり、あきたこまちの口コミは「クセが少ない食味」や「コスパの良さ」に好意的な反応が集中し、一方で「物足りなさ」や「炊き方による食感の差異」がマイナスポイントとして挙げられています。

どんな味わいを重視するかによって、評価が分かれることが分かります。

あきたこまちのカドミウム問題とは

秋田:水田がカドミウムで汚染されている。その対策として、放射線で遺伝子改変された「あきたこまちR」に全面切り替えする。今後、このカドミウム対策を全国で展開していくそうです。 極めて、重大なニュースですが、なぜか、扱いが小さいです。

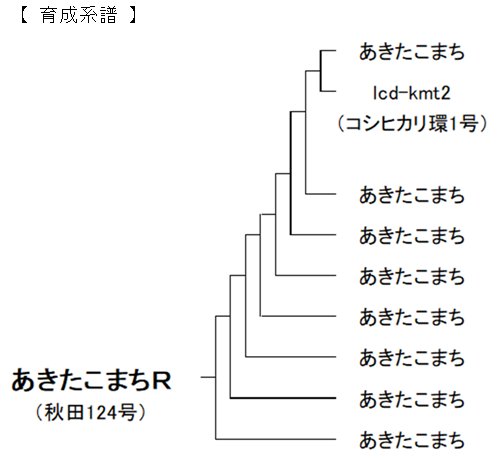

誤解があってはいけないので念の為、あきたこまちR自体には放射線を照射していません、「育種の最初の段階で、一度だけ」ってのはあきたこまちRの御先祖であるコシヒカリ環1号を育種した際の話になります。

あきたこまちRは、カドミウム検出問題を受けて開発・切り替えが進められている新品種ですが、市場への流通時期や安全性について整理してみます。

まず、2024年に秋田県小坂町で収穫されたあきたこまちから、基準0.4ppm超となる0.47~0.87ppmのカドミウムが検出され、自主回収が行われました。

これを受けて秋田県は、カドミウムを吸収しにくい「あきたこまちR」の開発・導入を推進。原種は令和5年度(2023年)、一般向け種子は令和6年度(2024年)に生産が開始され、令和7年度(2025年秋の作付)には全面切り替えが予定されています。

つまり、従来品種の在庫が流通する可能性もありますが、実際に市場に並ぶあきたこまちの大多数は、2025年以降に収穫されたあきたこまちRと見てよいでしょう。

あきたこまちRはカドミウムの吸収が抑制された一方で、食味・外観は従来品種とほぼ同等で、農水省登録上も「あきたこまち」銘柄として流通されます。表示に品種名は出ませんが、消費者視点で見た場合は安全性が強化されたお米と考えて差し支えありません。

参考:美の国あきたネット 秋田県の「あきたこまち」は、令和7年から「あきたこまちR」へ切り替わります 水稲新品種「あきたこまちR」を紹介します!

海外(台湾等)で安いのはなぜ

台湾であきたこまちが2,618円 / 5キロで販売中です。日本人は日本政府に怒ったほうがいいですね💢 税金返せ!!!💢

台湾のコストコであきたこまち5kgが日本円で約2600円で売られています。 なぜ日本より安いのか 輸出用の米を1反作ると4万円の補助金が支給されます。 家畜用だと8万円です。 対して国内用はというと1反1.5万円です。 輸出用の米を作って国内用の米を作らなくなるわけです。 だから米不足になる。

台湾のコストコで売られている「あきたこまち」 5キロで2,600円なの!?

台湾で"あきたこまち"が5キロ539台湾ドルで売ってるってマジか? 日本円で2600円切ってんじゃん

日本のスーパーで5kg4000円のあきたこまちが台湾のコストコで5kg2600円で販売している理由は、米を輸出すると1俵辺り40,000円の補助金が貰えるのと、消費税の還付もあるから問屋は安く出せちゃうんだよね。 もちろんその分の恩恵は農家には無いよ。 流通が儲かるからやってるってだけの話。

一部のSNS投稿などで「台湾のコストコであきたこまちが2600円で買える」と話題になりました。この価格は、日本国内の平均的な価格よりもかなり安く、多くの人が疑問を持ったようです。

まず、台湾など海外で安く販売されている背景には、コストコの仕入れ戦略があります。コストコは世界中で同じ商品を大量にまとめて仕入れることで、単価を大幅に下げることができます。

特に台湾では日本産食品の人気が高く、一定の需要が見込めるため、大ロットで仕入れて価格を抑えることが可能になります。

また、現在の円安傾向も価格に影響を与えています。日本国内での販売価格が上がっている一方で、海外では円安の恩恵により、相対的に日本の商品が安く提供されることがあります。つまり、為替レートが逆転したことで「輸出品のほうが安い」という現象が一時的に発生しているのです。

さらに、台湾市場における競争環境も無視できません。現地のコストコは集客のために人気商品を目玉価格で販売することがあり、日本米もその対象となっています。こうしたプロモーション価格が組み合わさることで、結果的に「日本で買うよりも安い」状況が生まれていると考えられます。

ただし、これは一部のルートや期間限定の事例であり、すべての海外販売で日本より安いわけではありません。また、流通管理や鮮度、安全性のチェック体制は国ごとに異なるため、価格だけでなく品質にも目を向けることが重要です。

あきたこまちのランクと評価の実態

あきたこまちは、産地ごとに食味のランクが異なり、評価にムラがあるのが実情です。多くの地域では高評価を維持しているものの、つねに「特A」とは限りません。

例えば、秋田県の県南地区では2025年の米の食味ランキングで「特A」を獲得していますが、中央地区や県北地区では「A」評価にとどまっています。

秋田県の県南地区とは、仙北市・大仙市・美郷町・横手市・湯沢市・羽後町・東成瀬村の7つの地域を指します。秋田県の南側にある米どころエリアです。

この差は、気候や土壌、栽培管理の細部まで整うかどうかによって生じます。特Aに比べるとA評価は品質的にやや劣ることを示しますが、日常的に味わう分には十分に美味しい品質とされています。

また、評価は年度ごとに変動します。たとえば、中央地区は過去8年にわたり「特A」ランクを逃していますが、全国的なランキングでは高順位(2025年版では73位)にランクインするなど、一定の品質は保たれています。

このように、地域と年によって細かな差がありますが、全体的に「あきたこまち=高品質」というブランドイメージを裏付ける一定の評価があることは間違いありません。

参考:一般財団法人日本穀物検定協会 (参考) 平成元年産からの特Aランク一覧表 美味しいお米ランキング 第53回食味ランキング2025

あきたこまちがなくなるは本当か?

「あきたこまちがなくなる」という話を聞くかもしれませんが、これは誤解による情報です。今後もブランドは存続します。

実際、2025年度からは従来品種から新しい「R」品種へと切り替えが行われていますが、流通や店頭での表記はこれまで通り「あきたこまち」です。これは消費者にとって品種変更が目立たないようにするためで、ブランド名の継続性を重視した対応です。

つまり、「品種は変わるが、商品名・ラベルは同じ」であり、消費者が購入をためらうような変更ではありません。味や見た目にも大きな違いがない設計となっており、気づかないうちに切り替わっているケースも多いでしょう。

したがって、あきたこまちがなくなる心配は不要です。農家や流通関係者は品質・安全性に配慮した上で、新品種導入にも意欲的に取り組んでおり、今後も「あきたこまち」は安定供給され続けます。

あきたこまちが安いのはなぜ?今とこれからをまとめて解説

本記事では、あきたこまちがなぜ他の品種より安価で手に入るのか、その理由を多角的に解説しました。

解説した内容をまとめたので、確認していきましょう。

- 秋田県の広大で平坦な水田は機械化による効率的な生産を可能にしてきた

- 気候や水資源に恵まれた土地が農薬使用や管理コストを抑えてきた

- 地域全体で栽培ノウハウを共有し、生産効率を高めていた

- 以前は構造的に生産コストが低く、安価で供給できた背景があった

- 2023〜2024年の異常気象や地震により米の供給が不安定化した

- 「令和の米騒動」によって米全体の価格が大幅に上昇した

- 現在は価格に影響する要因が需給バランスや政策面にシフトしている

- 政府は備蓄米を放出するなどして価格安定化を目指している

- 秋田県は2025年も安定的な生産目標を維持している

- 全国的には29道県が増産を開始し、供給回復の動きが進行中

- 「あきたこまち」はブランド戦略により普段使いの米として定着している

- 消費者向けには新旧品種の違いが分かりにくく表示は統一されている

- 品質は地域差があり、特に県南地域の米は高評価を受けている

- 流通経路や販売元の違いで価格に差が生じやすい

- 安さの背景は単なるコストではなく、環境・流通・政策の総合結果である

「あきたこまちが安いのはなぜ」と調べているあなたは、お米選びにこだわりがあり、できるだけお得で安心な選択をしたいと考えているはずです。

ただ安いだけのお米では不安ですよね。「味が落ちるのでは?」「品質に問題があるのでは?」と感じてしまうのも無理はありません。

実は、あきたこまちは広大な平地や冷涼な気候、大型機械の活用、独自のブランド戦略などにより、生産や流通のコストが抑えられています。その結果、品質を保ちつつ安く提供されているのです。

さらに、地域によって味やランクの評価も異なり、利点・弱点を知ることで、自分に合った産地のあきたこまちを選ぶことも可能です。「まずい」という口コミに惑わされず、本当においしいお米を見つけてみませんか?

本記事を通じて「あきたこまちが安いのはなぜ?」の疑問がクリアになった今、自信を持って選べるようになったはず。次にスーパーで見かけたら、ぜひラベルを見て、あなたにぴったりの一袋を手に取ってみてください。